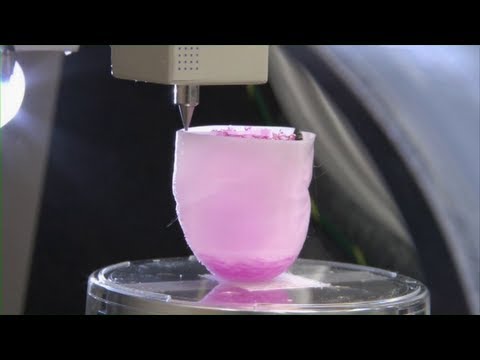

Printer 3D Wujudkan Imajinasi manusia. Kebutuhan mencetak tak lagi sekadar di atas kertas. Kemajuan teknologi dapat mewujudkan apa yang ada di imajinasi anda ke dalam bentuk yang lebih nyata dan dapat dirasakan melalui sentuhan. Nah, tantangan itu coba dijawab dengan kehadiran printer 3D. Printer 3D adalah proses pembuatan benda padat tiga dimensi dari sebuah desain secara digital menjadi bentuk 3D yang tidak hanya dapat dilihat tapi juga dipegang dan memiliki volume. Printer 3D dicapai dengan menggunakan proses aditif, dimana sebuah obyek dibuat dengan meletakkan lapisan yang berurut dari bahan. Pencetakan 3D merupakan proses yang berbeda dari teknik mesin tradisional (proses subtraktif) yang sebagian besar bergantung pada penghapusan materi oleh pengeboran, pemotongan dan lain–lain.

Printer 3D, Teknologi Paling Menakutkan Dunia

Selasa, 23/07/2013 13:19 WIB

Teknologi printer bukan hanya bisa mencetak tulisan atau gambar di atas kertas. Namun juga dalam bentuk barang melalui printer 3D. Printer 3D pada dasarnya adalah mesin yang mampu membuat obyek solid 3 dimensi dalam berbagai bentuk yang berasal dari model digital. Kini, harga Printer 3D semakin murah dan semakin banyak perusahaan yang membuatnya. Yang menakutkan adalah, printer seperti ini berpotensi digunakan untuk membuat senjata oleh orang biasa.

Dalam berbagai video online, ditunjukkan bagaimana membuat senjata api yang bisa bekerja cukup berbekal printer 3D. Jika dibuat oleh orang yang salah, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

http://inet.detik..com/read/2013/07/...tkani991101105

5 Barang Menakjubkan yang Bisa Dibuat Printer 3D

Sabtu, 25 Mei 2013, 08:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mesin cetak tiga dimensi (3D) sepertinya tak memiliki batas. Dari mengganti komponen yang hilang, mengurangi penggunaan bahan bakar, hingga memastikan Anda tidak memegang iPhone dengan tangan. Berikut beberapa hal menakjubkan yang dapat dibuat oleh printer 3D seperti dikutip Global Post, Sabtu (25/5).

Sepatu

Orang mungkin akan bertanya atau juga tidak, bagaimana Anda mendapatkan sepatu berwarna kuning ini. Tapi, jika memang ada yang bertanya, Anda bisa beri tahu mereka, kalau sepatu itu berasal dari Amsterdam, Belanda. Yaitu buatan desainer Alan Nguyen dari freedom of Creation.

Mobil

Jim Kor dari Winnipeg, Manitoba mengembangkan mobil hemat bahan bakar dari komponen yang dicetak menggunakan mesin cetak 3D. Dikatakan, "Dua orang, berikut dengan seekor anjing, bisa muat di mobil bernama Urbee ini."

Bagian Tubuh Manusia

Di 2012, LayerWise di Belgia menggunakan mesin cetak 3D untuk membuat pengganti rahang bawang dari bahan titanium untuk perempuan Belanda berusia 83 tahun. Sejak itu, mesin cetak 3D digunakan untuk membuat bagian tubuh internal dan eksternal buatan.

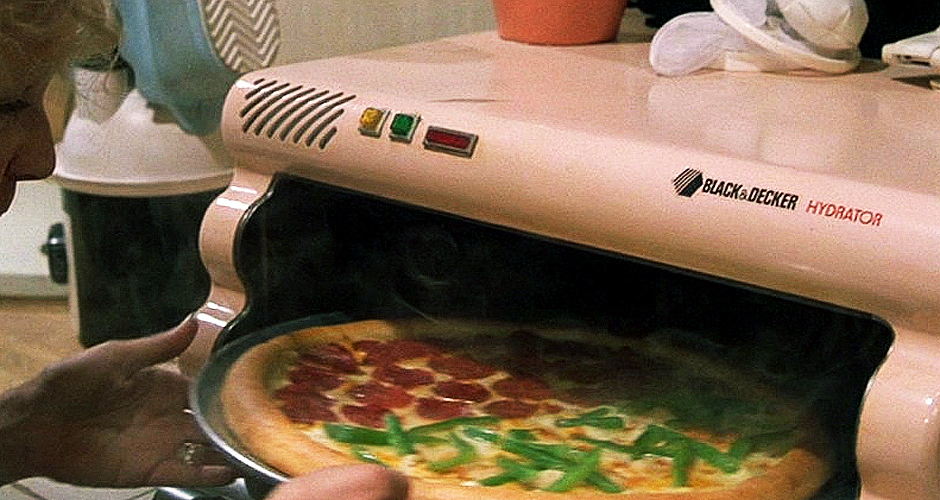

Makanan

NASA memberikan 125 ribu dolas AS kepada peneliti Anjan Contractor dari System Materials Research Corporation untuk mengembangkan mesin cetak makanan 3D. Makanan itu digunakan untuk konsumsi astronot dan mengatasi kelaparan dunia.

Pistol

Sebuah perusahaan bernama Defense Distributed membuat cetak biru pistol yang dicetak dengan printer 3D. Cetak itu pun bahkan diunggah ke internet sehingga bisa diambil oleh siapa pun melalui Pirate Bay.

http://www.republika.co.id/berita/tr...uat-printer-3d

Berhasil dibuat pistol dengan printer 3D

Terbaru 6 Mei 2013 - 21:54 WIB

Pistol dibuat dengan menggunakan mesin cetak 3D seharga US$8.000.

Pistol pertama di dunia yang dibuat dengan teknologi 3D berhasil ditembakkan di Amerika Serikat. Kelompok kontroversial yang menciptakan senjata api ini, Defense Distributed, berencana mempublikasikan cetak biru senjata di internet. Pembuatan senjata api ini memakan waktu satu tahun dan saat dilakukan uji coba di Austin, Texas, hasilnya tidak mengecewakan.

Teknologi ini bekerja dengan menumpuk berlapis-lapis materi, biasanya plastik, untuk membangun sebuah objek padat yang kompleks. Idenya adalah dengan semakin murahnya harga printer, maka konsumen dapat dengan mudah mengunduh desain dan mencetak benda-benda yang mereka inginkan di rumah, dari pada berbelanja ke toko. Pistol ini dibuat dari mesin cetak 3D seharga US$8.000 (Rp77 juta) yang dibeli di situs lelang eBay.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/majal...adimensi.shtml

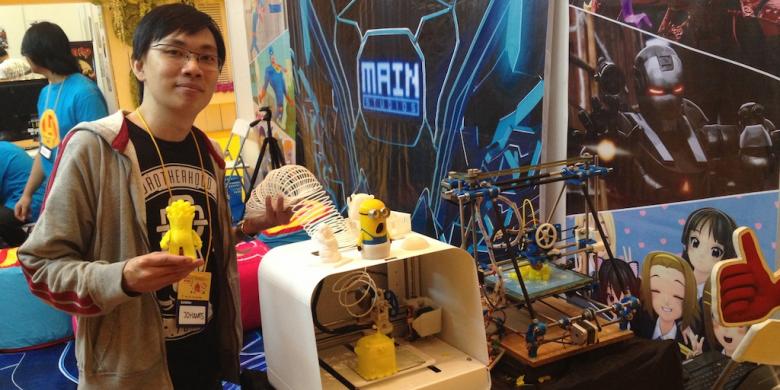

Keren, Orang Indonesia Bikin "Printer" 3D

Senin, 8 Juli 2013 | 17.16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Berawal dari kegemarannya pada dunia desain grafis, Johanes Djauhari kini merakit mesin pencetak (printer) 3D. Dengan memanfaatkan teknologi open source, printer 3D yang dirakit Johanes dapat mencetak dokumen digital menjadi benda tiga dimensi. Johanes bekerja sebagai desainer produk. Beberapa klien yang hendak membuat produk kadang tak puas jika hanya melihat desain tersebut dalam bentuk dokumen digital. Mereka ingin bentuk fisik meski berukuran kecil. "Nah, dari situlah, kenapa tidak saya buat printer 3D sendiri," katanya saat ditemui KompasTekno di acara Popcon Asia 2013 di Jakarta Convention Center, awal Juli lalu. Johanes juga gemar pada mainan (toys). Banyak rekannya yang mendesain karakter toys dan hendak merealisasikan idenya menjadi bentuk nyata. Beberapa dari mereka memakai jasa Johanes untuk cetak 3D.

Johanes mencetak 3D karakter superhero Hebring versi hitam karya Main Studios asal Jakarta

3D printing merupakan proses cetak berlapis untuk membentuk benda padat dengan perspektif 3D yang dapat dipegang dan memiliki volume. Materi yang digunakan adalah plastik, bisa jenis acrylonitrile butadiene styrene (ABS) maupun polylactic acid (PLA). "Kalau saya suka pakai PLA. Dia terbuat dari biji jagung dan bisa terurai. Kalau ABS adalah materi yang dipakai mainan lego, yang terbilang lama terurainya," ujar Johanes.

Proses pencetakan memang terbilang lama. Butuh waktu dua jam untuk mencetak benda 3D dengan dimensi tinggi 10 cm, panjang 5cm, dan lebar 5 cm. Sebenarnya, proses cetak itu bisa dipercepat. Namun, ada beberapa konsekuensi yang harus diterima, di mana bagian dalam obyek menjadi tidak padat alias kopong. Benda yang dicetak dari printer 3D sejauh ini hanya bisa dihasilkan dalam satu warna. "Jika ingin berwarna, kita harus memberi cat secara manual. Materi plastiknya tidak akan rusak jika kena cat," klaim Johanes.

Karakter Minion dalam film animasi Despicable Me dicetak dengan warna kuning dan dibubuhi cat agar karakter tersebut mirip seperti aslinya.

Keseriusan Johanes merakit printer 3D dimulai pada 2011. Ia mendirikan Bikin Bikin 3D Print dan aktif ikut pameran untuk memperkenalkan teknologi ini. Kala itu, desain luar printer buatannya masih berupa kerangka. Setelah melewati beberapa kali pengembangan, kini printer 3D-nya semakin akurat dan didesain menggunakan casing. "Akurasinya sampai 0,2 mm," tutur Johanes.

Akurasi itu dibuktikan dengan mencetak replika arca yang penuh detail dan lekukan. Johanes terlebih dahulu memindai seluruh bagian arca asli yang tersimpan di Museum Nasional. Setelah mendapat file pindainya, mulailah Johanes mendesain 3D lalu mencetak dengan printer buatannya sendiri.

Hasil cetak 3D replika arca yang tersimpan di Museum Nasional

Memanfaatkan "open source"

Dalam mengembangkan printer 3D, Johanes memanfaatkan teknologi open source untuk driver dan software. Ia ikut dalam forum internet yang khusus membahas teknologi printer 3D. "Di forum ini, kita bisa tahu kalau ada algoritma yang lebih baik dan memberi struktur lebih mudah. Bukan cuma soal teknis, dari sana juga kita tahu soal materi yang mudah dicari dan lebih terjangkau," jelasnya.

Untuk mendesain bentuk 3D, Johanes menggunakan software Pronter Face dan Repetier. Komputer yang dipakainya terhubung ke motherboard printer melalui kabel USB. Motherboard inilah yang memerintahkan gerakan koordinat X, Y, dan Z, menerjemahkan dokumen digital menjadi obyek nyata 3D.Printer 3D yang dibuat Johanes masuk dalam tahap pengembangan akhir. Ia membuka pre-order dengan harga Rp 10 juta. Setelah masa pre-order berakhir pada September 2013, printer 3D bakal dibanderol Rp 12 juta.

http://tekno.kompas.com/read/2013/07...kin.Printer.3D

Dengan Printer 3D, Imajinasi Tersalurkan ...

.

Sumber

Tags :